スズキといえば出世魚で知られており、大きさで呼び方が変わります。

浜名湖の呼び方は他と少し違って、エサ釣りだと「セイゴ(40cm以下)」「マダカ(40~60cmくらいまで)」「スズキ(70cm以上)」と呼ばれています。一方、ルアー釣りは「シーバス」で固定されています。

……地味にややこしいので、記事中は”シーバスで統一しています。

本記事は、「浜名湖でシーバスを釣りたい!」人に向けて、エサとルアーで要点を絞って釣り方の解説をしています。ぜひ最後まで読んで攻略の糸口にしてください!

浜名湖でスズキ(シーバス)を狙うなら知っておくべきこと

スズキは出世魚で、大きさによって呼び方が違います。呼称を覚えなくても生活に支障はでませんが、ウェブ上で釣果情報を検索する時は地味に厄介です。

浜名湖におけるシーバスの釣果情報は、現在だと「シーバス」が圧倒的に多いものの、古い情報は「マダカ」を使っていることが多いです。

そのため、浜名湖でシーバスの釣果情報を調べたい時は、次のような区分をしたほうがいいでしょう。

- シーバスで検索:よくいえば万能(ルアー情報ならこっち)

- マダカ or スズキで検索:エサ釣り、古い情報(平成後期以前)を取得したい時

最近の釣果に釣り方を調べたい時は、特定の魚種と釣り方を組み合わせて検索するのが基本形。浜名湖シーバスに限定するなら、「マダカ」を使って検索することで、昔から実績のあるポイントを探しやすくすることもできます。

浜名湖シーバスの最適なシーズンと時間帯は?

浜名湖のシーバス釣りで最適なシーズンは、狙うサイズによって異なります。

- 40cm以下が多く数釣りなら夏(6~8月)

- 40cm以上を狙いやすいのは春と秋(2~5月、9~11月)

簡単にまとめるとこんな感じで、サイズ狙いなら春と秋、数釣りなら夏がおすすめです。なぜそうなのかについて説明しますね。

【夏:6~8月】小物だけど数釣りは楽しめる

夏になると当歳魚(15cm以下)が目立つようになります。

小型の魚は水温が高くても活性が良く、シーバスは日中と夜の始め頃(22時頃目安)まで安定して釣ることができます。特に日が落ちてからの夜釣りは、電気ウキで浅めのタナで簡単に釣れますし、ウキもシュッと潜るので楽しいです。

とはいえ、小さすぎても食べる部分は少ないので、良く釣れる時合にあたったら、将来戻って来てくれるよう願ってリリースしましょう。

【春と秋】サイズ狙いをするなら落ちシーズンの開幕に

50cm以上を意図的に狙う方法は大雑把に2通りあります。

- 習性を利用して大食いするタイミングを狙う(時期狙い)

- 障害物に居着いている大型を狙う(ボート釣り)

習性を利用して釣るなら

ほとんどの魚は大型になるほど、何時でも腹ペコでバクバク食べるわけじゃなくなります。そのため対象魚の習性を理解することが重要になります。

シーバスにおける荒食いのタイミングは年に2回。

春に低水温から活動しやすい水温に上がってきた時、沿岸の浅いところでエサを食べるようになります。これが早くて2月からで、3月頃には浜名湖の全域で起こります。

もうひとつは秋に水温が下がり始めた時で、産卵するため深場に移動する個体が、体力を蓄えるために大食いするタイミングがあります。平年でいうなら9~10月から兆候が出るものの、水温は気象条件で毎年タイミングが変わるため、秋は”目安”にするくらいですね。

この2つのタイミングは、発生時に出会えると、大型の入れ食いに期待することができます。こればかりは釣果情報が出てからでは遅いので、その時が来たらこまめに釣りに出かけるのが上策でしょう。

居着きのシーバスとは?

居着きのシーバスとは、湾内などにある隠れやすい障害物を棲家として、年中居座っているような個体のことをいいます。

基本的に朝夕のマヅメなどの時合にエサを食べて、日中は棲家でジッとしていることが多いです。大型のシーバスになるため目立つものの、日中にその姿を見れるのは橋脚部を上から覗いた時くらいかもしれません。

このシーバスはエサを目の前に置いても反応しにくいですし、むしろ警戒心を与えてしまいます。

例外があって、ルアーを目の前でアクションさせた時だけ、思わず口を使ってしまうことがあります。これがリアクションバイトといわれるテクニックで、障害物周りのシーバスを釣るメソッドとして確立しています。

浜名湖のバチ抜け時期について

浜名湖のバチ抜けは概ね2~4月に起こります。

ルアーで釣れる大型魚の代表格である「キビレ」「シーバス」は、早くて2月頃から釣れるようになるので、バチ抜けがシーズンインのトリガーになっていると考えてもいいでしょう。

2月はまだメバルのほうが元気で、なるべく安定を選ぶなら3月からはじめるのが妥当です。

シーバスの時合について

シーバスは夜になるとエサを探してうろうろするので、基本的に夜釣りがおすすめです。

日中(昼)でも釣ることはできますが、昼と夜どちらが釣りやすいかといえば、実はテクニックで差があります。

- 日中は沿岸から離れた深場か、障害物が作る影に居る

- 夜間はエサを探して動いているので回遊待ちができる

- 夜明けと日没前後はマヅメタイムで活性も高い

どうしても日中にしか釣りができなくて、なおかつ大型のシーバスを望んでいるなら、日陰になっている障害物の際を狙いましょう。必然的にルアーが有利となりますし、水中の様子と魚の位置を想像できるほど有利になります。

岸から離れた場所に居るということは、ボート釣りのほうが向いているとも理解できます。

実際に夏シーズンは、マゴチ狙いのボトムワインドでシーバスもよく釣れます。浜名湖では競艇場付近が有名なボート釣りポイントですし、他にも庄内湖はシーバス釣り大会でメジャーなポイントになっています。

浜名湖内でスズキ(シーバス)釣りの人気ポイントをエリア別で

浜名湖でシーバスが釣れるのはほぼ全域です(サイズを問わなければ)。

━━かといって、どこでもいいわけでもありません。

釣れやすい、または釣りやすい場所がありますので、実績も加味したおすすめポイントをエリア別でいくつか紹介します。

表浜名湖で人気のポイント

表浜名湖のシーバス釣りで、もっとも有名なのは今切口舞阪堤です。

太平洋と繋がっている今切口では、潮汐によってシーバスが出たり入ったりしており、特に突先堤防の際に沿って移動しているため、待ち構えた釣りができます。

しかしルアーを堤防沿い、ましてや沈みテトラの上を通すことは難しい。並行にキャストして巻くのが効率はいいけれど、人気ポイントだから必ず釣り人がいますし、水深もあるし流れも強いため、ルアーではなかなか攻略が難しいポイントが多いのが特徴です。

舞阪堤と海釣公園では昔から、電気ウキを使った「流し釣り」が定番のメソッドです。

ウキ下を1~3mに設定して、丸セイゴ針に青ジャムシを房掛けするか、活エビ(サイマキとか)を使うことで、潮流に沿って仕掛けを流して効率的にシーバスを釣ることができます。

サクラマルと中之島・渚園は、ウェーディングでルアーがやりやすく、春先のシーズンでは外洋から戻ってきたシーバスが最初に通るので、タイミングさえ合えば大型の入れ食いに期待することができます。

中浜名湖で人気のポイント

中浜名湖のシーバスポイントは、ウェーディングかボート釣りが主体です。

ウェーディングは「村櫛漁港・ガーデンパーク」「村櫛海水浴場」「内山海岸」がおすすめです。

広く浅い砂浜が続くポイントが多いので、夏から秋にかけての高水温に、トップウォータールアーを使ってのトップゲームで、20~40cmくらいのシーバスと遊ぶことができます。サイズを狙うなら夜間がおすすめで、その場合はミノーやシンキングペンシルなど、水面下を通せるルアーがいいでしょう。

新居や鷲津の湖西市エリアは、岸から釣りができないポイントが多く、ボート釣りでこそ輝きます。

岸から釣られにくいから、岸近くのストラクチャーにシーバスが着きやすく、ピンポイントで狙う攻め方が向いており、ゲーム性も高いです。またボトムワインドで、ヒラメやマゴチと一緒に狙うことができます。

奥浜名湖で人気のポイント

奥浜名湖でもっとも人気なシーバスポイントは瀬戸水道です。

瀬戸水道は春と秋のハイシーズン狙いがおすすめ。潮汐でベイトが水道を移動するので、どちらかの出口でシーバスを狙い撃つスタイルが向いており、実績も浜名湖内で屈指のポイントです。

舘山寺は内浦湾がメインで、夏から秋にかけて夜の電気ウキ釣りで実績があります。サイズは大きくてもマダカサイズの60cmくらいですが、回遊してくるのを一晩中待てる人におすすめです。

佐久米海岸は秋から春にかけて、浜名湖全体が長く停滞する時期に、大型がポツポツ上がる報告があります。水深があるポイントなので、高水温時にも期待できますし、秋から冬にかけて大型狙いでも定番なポイントです。

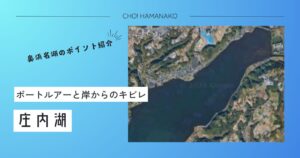

庄内湖はボート釣りが主体で、シーバス釣り大会の「浜名湖オープントーナメント」では定番のポイントです。牡蠣棚など沈み杭のストラクチャーが多く、シーバスが居付きやすい条件が整っており、数釣りとサイズ狙いを両立できる良いポイントです。

さしし@管理人

さしし@管理人浜名湖でサイズ狙いをするなら春と秋。とにかく釣りたいなら夏の夜釣りがおすすめです!

スズキ(シーバス)を釣るタックルの選び方(エサ・ルアー)

浜名湖のシーバスは、エサ・ルアーともに平均的なタックルで釣ることができます。本項目ではその一例を紹介します。

エサ釣りでおすすめのタックル構成

シーバスをエサで釣るなら、ウキ釣りが向いています。

例えば今切口で電気ウキの流し釣りをするなら、次のような構成が向いています。

- 竿:4~5mの投げ竿でオモリ負荷10~20号

- リール:3000か4000番のスピニング

- ライン:道糸PE1号前後、ハリス3~5号でナイロンかフロロ

- 針の大きさ:丸セイゴの10~14号

竿に4m以上必要なのは、飛距離が欲しいのと、短すぎても手前の沈み石でラインが擦れやすいからです。

理想は胴調子の磯竿5号前後くらい。クロダイやメジナの前打ちにフカセ釣りでも使えますし、キビレを電気ウキで狙う時にも使える汎用性があります。

とはいえ、性能がいい磯竿はそれなりの値段がするので、なるべく安く代用するなら、4m程度の投げ釣り用竿がおすすめです。下は安すぎなくらいですけど、とりあえずやってみたい入門用には最適です。

エサ釣りに使う針のサイズは?

シーバス狙いで悩みどころなのは針のサイズですね。

夏によく釣れる20cm以下は口が小さく、小指の先くらいのサイズ感(10号以下)で良いですが、60cm以上ともなると手がすっぽり入るくらい大きくなるので、針のサイズがほぼ関係なくなります。

シーバス相手のエサ釣りは、まず間違いなく針を飲まれると考えてください。

そのうえで、ラインを歯で切られないように、フロロカンボンラインの3~5号を使うなどして切られるリスクを減らすようにしましょう。浜名湖でフロロの3号をスパッと切られる相手がいるとすれば、フグかタチウオ(レア)くらいです。

ルアー釣りでおすすめのタックル構成

ルアーで使うタックルの選び方は、基本的に「使いやすさ」を優先するべきです。基本的な構成は次のようになります。

- ロッド:8~9ft、ウェイト8~22gが目安

- リール:3000番

- ライン:PE1号(メイン)、ナイロン3号前後(リーダー)

ロッドの長さは8~9ftが汎用的で、ウェーディングなら7ft程度が使いやすいですね。

ウェイト設定は使うルアーにもよりますが、5~20gの範囲に対応しているなら、まず困ることはありません。シーバスモデルは他の魚種にも使いやすいので、浜名湖内ならキビレとマゴチに使えますし、サーフヒラメにも使えるのでおすすめです。

下のようなMLモデルが誰にでも使いやすく、1万円程度のシーバスモデルなら耐久性も十分あります。

ルアーに使うライン考

シーバスルアーに使うメインライン(リールに巻く)はPE1号で十分です。

今切口など堤防際に石が沈んでいるポイントは、根ズレで切られるリスクがありますが、これはリーダー部分を長くすることで対応するのが定番です。

リーダー部分はフロロカーボンとナイロンで好みは分かれます。特徴として、フロロは引っ張りに強く感度が高くて、ナイロンは伸びやすく緩衝材として活躍できます。根ズレでの切れやすさに大差はないですが、硬質なフロロのほうが強度は上になります。

浜名湖で使うおすすめルアー

浜名湖で評価の高いルアーはいくつかありますが、シーンによって区別できます。

- ハイシーズンの夜ならシンキングペンシル

- 昼間なら40~60mmのミノー

- 水深があるならレンジバイブかローリングベイト

- どこでもなんでも釣れるボトムワインド

これらは大体、シーズンで区切ることができます。

バチがベイトになる2~4月は、まだ食が細く大きめのルアーに反応しないため、スリムかつ小型で動きがほぼないシンキングペンシルが向いています。

水温が上がると活性も高くなるため、早い動きのルアーに反応しやすくなり、早く巻いても一定のレンジを通せるミノーが有利になります。

2m以上水深があるポイントは、先ほど紹介した2種では中層上しか通せないので、よく沈んでアピールできるレンジバイブかローリングベイトが向いています。

そしてボトムワインドは、浜名湖のルアー対象魚全て(クロダイ・キビレ・マゴチ・ヒラメ)を釣ることはできますが、底付近で根掛りしないよう細かなテクニックが必要になります。

総合的にいうと、オールシーズンで万能なのはシンキングペンシルで、ここ一発で狙うならボトムワインドがおすすめです。

さしし@管理人

さしし@管理人シーバス用タックルはセット品で売られていることが多いので、初心者はそれを買ったほうが迷いにくいです。

スズキ(シーバス)を美味しく食べる料理レシピを紹介

シーバスはゲームフィッシュの知名度が高く、よくリリースされています。あまり知られていませんが、フレンチではメインで使われるほど定番の魚です。

この項目では、釣ったシーバスを美味しくいただく料理レシピを5つ紹介します。

- シンプルに塩焼き

- 三枚に卸してムニエル or ポワレ

- 刺し身とカルパッチョ(※食あたりに注意)

- 海の幸を存分に味わうアクアパッツァ

- 小さいサイズは南蛮漬け

シンプルに塩焼きがベストオブベスト

シーバスはサイズ問わず、丸ごと塩焼きが簡単かつ美味い!

さすがにヒレはチクチクで食べれませんが、皮までパリパリに仕上げることで、香り高く甘い白身が極上ですよ。

三枚おろしで切り身を洋風焼き魚に

40cmを超えるサイズは、三枚おろしにして昆布締めしてからの━━で考えるのがおすすめです。

切り身はムニエルとポワレが無難なチョイスで、「スズキのポワレ」はフランス料理でメインをはるメニューですし、シンプルな調理法だからすぐできます。

切り身は塩をふって余分な脂を出し、キッチンペーパーでよく水気を取るなど、下準備をサボらないほど美味しくなります。

今切口で釣れたら刺し身とカルパッチョも選択肢に

奥浜名湖の個体は、水質と食性の関係もあり全体が黄色がかっていて、正直いって臭いです。

しかし、水の循環が常にされている表浜名湖では、銀色に輝く外洋性の個体に近く、外皮の臭みも無いので刺し身にしやすい特徴があります。特に今切口の個体は、激流に揉まれて身も引き締まり、ヒラスズキと遜色ないレベルの味が期待できます。

スズキの調理法は「洗い」が有名ですが、この調理法は、東京湾と奥浜名湖のような湾奥の泥臭みがある脂ギッシュな個体をさわやかに食べる方法です。

外洋に生息するヒラスズキのように、銀色が強い個体はそのまま刺し身もいけるので、ぜひ積極的に狙ってみてください。

30cm台におすすめなのがアクアパッツァ

夏の夜釣りでコンスタントに釣れるのが30cm台。

このサイズはフライパンに丁度入りやすく、塩焼きにも飽きた人には、具材をいろいろ一緒に煮込むアクアパッツァがおすすめです。

アサリがあるとベターですが、もし無くても、香味野菜を入れればシーバス1匹で十分に出汁がでますよ。

夏の小物釣りでよく釣れたのは南蛮漬けに

夏の夜は電気ウキ釣りで、チンタと20cm以下のシーバスがよく釣れます。

私は基本的に逃がしますが、たまに針を飲み込むのがいるので、そういうのは持ち帰っています。

適当に捌いて塩焼きが簡単で美味しいけれど、それに飽きたって時は、南蛮漬けで味変しつつ長持ちさせるのも手です。唐揚げするのも面倒なら、塩焼きにしてオイル漬けも3~5日は保存が効きますよ。

まとめ:浜名湖のシーバス狙いは多種多様

最後まで読んでいただきありがとうございます。以下に本記事の簡単なまとめを載せておきます。

- シーズン:40cm以下の数釣りなら夏(6~8月)、40cm以上を狙うなら春と秋(2~5月、9~11月)がおすすめです1。特に秋は活性が高い個体が多く、爆釣する可能性が高まります。

- 時間帯:シーバスは夜間の活性が高いため、基本的に夜釣りがおすすめです。夜明けと日没前後のマヅメタイムも活性が高まります。

- 場所:浜名湖のほぼ全域でシーバスが釣れます。表浜名湖では今切口舞阪堤、中之島・渚園が人気です。中浜名湖では村櫛漁港・ガーデンパーク、村櫛海水浴場がおすすめです。奥浜名湖では瀬戸水道がおすすめです。

- 釣り方:エサ釣りならウキ釣り、ルアー釣りならシーバスルアーを使用します。

- エサ:エサ釣りでは、電気ウキを使った流し釣りが有効です。

- ルアー:ハイシーズンの夜はシンキングペンシル、昼間は40~60mmのミノー、水深がある場合はレンジバイブやローリングベイトがおすすめです。

- タックル(エサ釣り):4~5mの投げ竿(オモリ負荷10~20号)、3000か4000番のスピニングリール、道糸PE1号前後、ハリス3~5号を使用します。

- タックル(ルアー釣り):8~9ftのロッド(ウェイト8~22g)、3000番のリール、PE1号(メイン)、ナイロン3号前後(リーダー)を使用します。

浜名湖のシーバスはほぼ全域に居るけれど、エリア別でポイントの性質が違います。各地で攻略法が異なるため、ひとつのメソッドで全域制覇するのが難しいから、長く付き合える奥深いターゲットといえるでしょう。

この記事が誰かの参考になり、釣果に結びついたら最高です!ルールを守って安全に、そして楽しく、浜名湖の釣りを楽しんでくださいね。

コメント