魚釣りをしていると、水深を知りたいと思いませんか?

フックが多いルアーは、水底につけると根掛かりリスクがあって困りますよね。

イカエギで岩礁帯を攻める時とか、ゴツゴツしたカケアガリにシンペンをぎりぎり通したい場合など、確かな水深がわかっていると「何秒まで沈めていい」ことが自信になります。

自分で水深を知る方法もありますが、それよりもっと楽な方法があります。

本記事で紹介するのは、国土地理院のウェブサイトにある「湖沼図」から、浜名湖の水深を知る方法をまとめています。

浜名湖全域の水深がわかる!国土地理院の湖沼図

とりあえずはじめに、国土地理院のウェブサイトを見てください。

メニューから「湖沼調査」の項目を探してください。

湖沼調査とは、全国の湖沼(主に湖を対象)とした水中の地形図と水深を記録したものです。

ここに、浜名湖の湖沼図があるんですよ。

この地図はとてもありがたいことに、水中の地形がひと目でわかりやすいことに加え、等高線があるから水深もわかるんです。

わかる人には「え?これ誰でも見れていいの?」と思うはず。

太平洋と繋がっている今切口から奥浜名湖の隅々まで、水中の高低差と障害物(牡蠣棚とか)も記載されているから、有料の情報サイトに登録するより有益な地図を誰でも見ることができます。

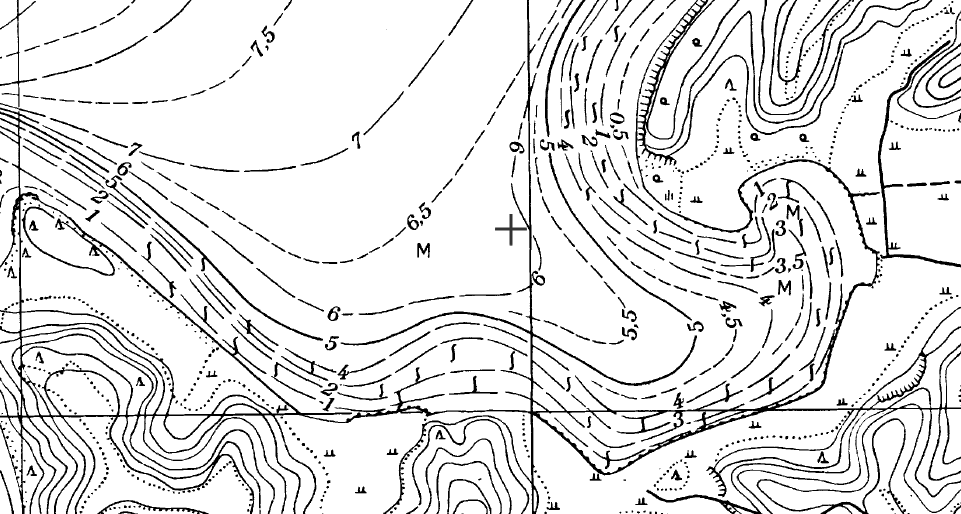

例えば「マイマイ」の水深を知りたいなら

キビレの有名ポイントである「マイマイ」は、小さな碗だけど意外と深いポイントです。

近くにある内浦湾は、遊覧船の航路があるため部分的に7mほどありますが、航路以外はせいぜい「あって3m程度」で、岸から投げれる範囲はだいたい2m以内。

マイマイの湖沼図を見ると、航路もないのに、岸から100mも投げれば3m以上の水深があるとわかります。

等高線には水深の目安となる数字がかかれていることがわかると思います。

地図上の距離を測りたい場合は、定規の実寸表記(1cm目安で100mほどの距離感)があるので、何m投げればこの水深に届く目安も判断できます。

この急深ぶりが分かると、冬季はキビレが休む場所だとわかりますよね。

ですので、冬から春にかけて戻りのシーズンと、秋から冬にかけての落ちシーズンの始まりで、大型の釣果がでやすいわけです。

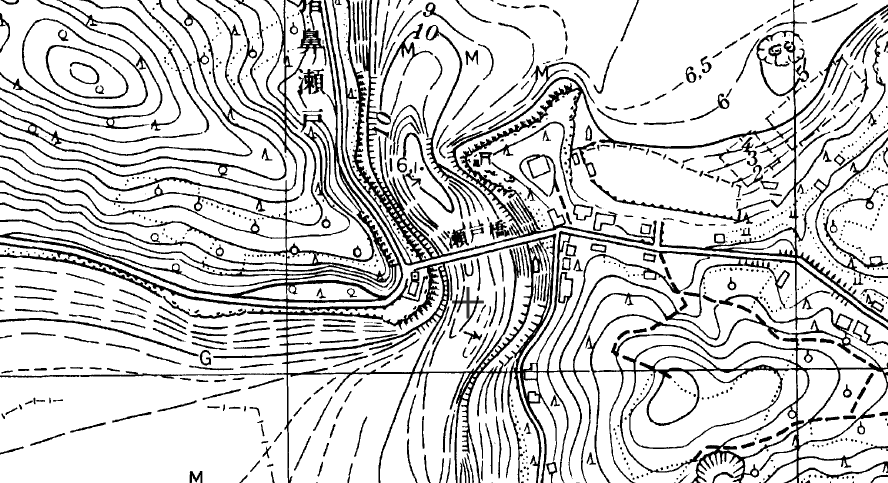

超複雑な瀬戸水道もこの通り

今切口に続く急流ポイントの「瀬戸水道」は、等高線で見るとこんなに複雑です。

今切口自体は水深7m前後なので、瀬戸水道は奥浜名湖なのに、太平洋に面している場所とほぼ同等の深さだとわかります。

この水道は急流で岩が侵食されているため、底にルアーをつけると根掛かりしやすいポイントです。

他にも特徴があって、北の出口が特に深く平坦なエリアが続いているため、秋から冬はカレイの好ポイントになっています。

このように水深と水中の構造がわかると、どこに魚がいて、どこから狙えばいいかがわかるので、とてもありがたい情報ですよね。

ただし湖沼図の情報がかなり古いので信頼度は▲

この湖沼図を見ていたら、「あれ?情報がかなり古くね?」と気付きました。

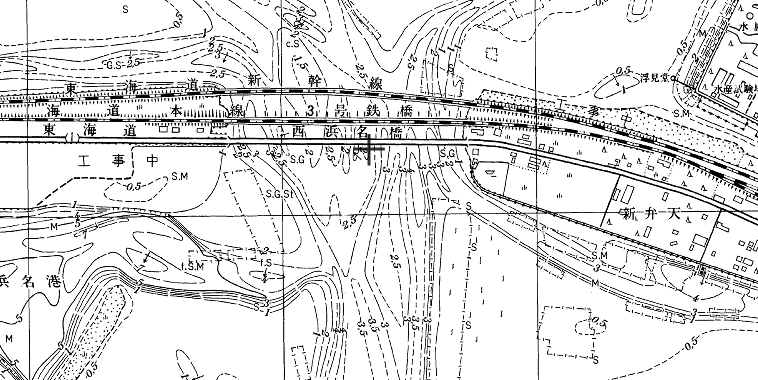

その理由は、次の画像にある「砂揚場」のミオ筋を見た時のことです。

これを見て「あれ?」って思う人はいるはず。

現在の砂揚場は護岸された大型船も着く港になっていますが、湖沼図だと「工事中」になっており、浜名港もまだ整備されていませんし、新居の海釣公園も存在しないんですよ。

私がこの辺りで釣りをした経験は、30年くらい前がもっとも古いはず。

その頃はもう、現在の港に整備された砂揚場になっていたはずだし、新居弁天海釣公園も現在の姿だったはずだから、おかしいな……と思ったわけです。

じゃあいつ頃作られた地図なのかと調べたら、なんと測量日は「1965~1966年」でした。

令和7年の現在から約60年前の情報とわかりました。

この時代の浜名湖を知る人で、このブログを読んでいる人はいるのだろうか……。

まとめ:有益な地図情報であることに違いなし!

湖沼図の情報は古いですけど、水深と地形は現在とおおむね同じです。

測量した時代より護岸も進み、流入河川も減っていますが、私が実際に釣りをした箇所で比べると、水深もあまり変化していないとわかります。

このような地図は、初見でチャレンジしたい時にありがたいですよね。

おすすめの使い方は、GoogleMAPの航空写真で水の色と水深を照らし合わせて、水色の濃さで水深を把握しやすいことです。

地図アプリは画面上で「実際の距離」を計ることもできます。

地図で距離がわかると、岸から何m投げればこの水深に届くかがわかるし、ボート釣りの方にとっては海図にもなります。

この情報を参考にして、浜名湖の魚釣りに活かしてください!

コメント